お盆にお供え物をいただいたお返しに添えるお礼状。

お礼状の書き方ってどうすればいいんだろう・・・と悩みますよね。

お礼状の書き方に決まりはありませんが、失礼のないお礼状を送るためにも、気を付けるポイントをしっかり押さえておきましょう!

お礼状のポイントは

・法事を行った月末までに送る

・手書き、印刷どちらでもOK!

・縦書きで句読点を使わない

です。

お返しとお礼状を同封するのか別送するのかによっても内容が変わってきます。

さらに詳しく、お盆のお供え物をいただいた際のお礼状の書き方や例文をご紹介させていただきます。

お供えにお礼状を送るのはなぜ?

お盆にお供え物や香典をいただいた方々にお礼状を送るのは、感謝の気持ちを伝える事と、法要が無事に済んだ報告や近況を伝えるためです。

基本的にお礼状は、お礼の品と一緒にお渡しするのが一般的となっているため、お礼状だけを贈るということはありません。

ただ、お返しの品物の発送が遅れてしまうなどの場合には、お礼状を先に発送し後日品物を贈るということもあります。

感謝の気持ちを込めて、お礼状とお返しの品を用意していきましょう。

お礼状は誰に送ればいいの?

お礼状とお返しの品物を贈るのは、お供え物や香典を包んでくれた方です。

ただ、法事の当日にお食事などをふるまっているのであれば、そのお食事がお返しとなりますので、お返しをお送りする必要はありません。

郵送で供物や香典を送って下さった方や、当日お返しが出来なかった方に品物と共にお礼状を送るようにしましょう。

また、当日お食事をふるまったけど香典に思った以上の金額を包んで下さった方などにも、そのお礼としてお礼状とお返しを送ることもありますよ。

お礼状はいつ送る?

お礼状を送るタイミングに決まりはありませんが、お供え物や香典をいただいてからできるだけ早くです。

最低でも法事を行った月末までには相手方に届くようにしておきたいですね。

お返しの品物とお礼状はセットで送る事が多いとおもいますが、品物の発送が間に合わない場合などには、お礼状のみ先に送ってしまっても構いません。

ただ、その場合にはお礼状の書き方が異なってきますので、下記でご紹介しています例文を確認してみてくださいね!

お礼状の書き方とポイント

お礼状を書く時のポイント!

・お礼状は縦書きが基本

・文面に句読点は使わない

・忌み言葉は使用しない

手書き・印刷どちらでもOK

お礼状は手書きで書いても、印刷でもどちらでも問題ありません!

もちろん、手書きが感謝の気持ちを伝える方法としてベストではありますが、一人ずつ手書きでお礼状を書いていくのは大変です。

パソコンやスマホなどでお礼状を作成して印刷であっても、マナー違反ではありませんよ。

今は便利なツールが沢山ありますので、どんどん頼ってしまいましょう!

もし数人へのお礼状であれば、手書きにチャレンジしてみてもいいかもしれませんね。

より感謝の気持ちが伝わります。

お礼状は縦書きが基本

お礼状は、縦書きで書くのが基本です。

友人などに向けてカジュアルに書くようなお礼状であれば横書きで書く場合もありますが、基本的には縦書きがマナーです。

とくに弔事などのお礼状はご年配の方々に向けて書くことも多いと思います。

マナーを重んじる方も多いですし、失礼にならないように縦書きを意識しておきましょう。

手書き、印刷どちらであっても縦書きですよ!

文面に句読点は使わない

お礼状には句読点「、」「。」を使いません!

文章を書いたり入力したりしていると、どうしても「、」や「。」を打ちたくなってしまうものですが、お礼状にはこの句読点を使わないというのがマナーなんです。

もともと昔の文書には句読点は使われていませんでした。

それを読みやすくするために補助として途中から「、」や「。」を使うようになったのだそうです。

その名残により、句読点を使ってしまうと相手が文章を読めない人だと見下している。という風に捉えられてしまうのだそう。

そのため、挨拶状だけでなく、正式な文章には句読点が使われていないのが一般的です。

忌み言葉は使わない

弔事においての忌み言葉とは、不幸や不吉な事を連想させてしまう言葉の事を指しています。

また、「重ね言葉」も繰り返し起こることを連想させてしまうため、避けるようにします。

忌み言葉や重ね言葉は文脈など全く関係なく、使用すること自体がマナー違反となっていますので気を付けましょう。

弔事の忌み言葉の一例

忌み言葉の中には、文章を書いていたら出てきそうな言葉もあります。

何気なく書いたお礼状に忌み言葉が入ってしまう事もありえますよね。

お礼状を一通り書き終えたら、忌み言葉や重ね言葉などを使用していないか、もう一度確認しておきましょうね!

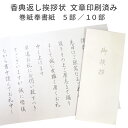

お礼状は専用のはがきや封筒を使用しましょう!

お礼状を出すはがきや封筒などに決まりはありませんが、伝統的な方法として、「奉書紙」にお礼状を書いて送る。という方法があります。

「奉書紙」は通常の用紙を使用するよりも、より格式の高い方法です。

そのため、高額な香典やお供え物をいただいた方などには、より丁寧なお礼を伝えるために「奉書紙」でお礼をするのがおすすめです。

既に文章が印刷されたものもあります。

こういったものを使用すると、相手方にも、感謝の気持ちがより伝わりやすくなりますね。

もちろん、奉書紙以外でお礼状を送ってもマナー違反にはなりません!

奉書紙以外でお礼状を書く場合は、白無地の便箋と封筒を使用しましょう。

100均などに売られているもので構いません。

はがきの場合も柄の無い無地のはがきを使用するようにしましょう。

また、弔事用の切手やはがきが売っていますので、そちらを利用すると間違いないですね。(切手の絵柄が弔事用となっています)

便箋の場合は、用紙を1枚に収めるのがマナーです。

また、二重の封筒は不幸が重なることを連想させるので、二重の封筒は使用しないように気を付けましょう!

お礼状の書き方

それでは、お礼状のポイントを踏まえた上でお礼状を書いていきましょう。

お礼状は、書き出し・本文・締めの構成で出来ています。

書き出し

お礼状はまず、「拝啓」からはじまり「敬具」で終わらせるのがマナーです。

拝啓には、あなたのことを敬い申し上げますという意味があり、敬具とセットで使われる頭語です。

本文

拝啓に続く本文にも流れの決まりがありますので、その決まりに沿って文章を構成していきます。

・故人の名前

・お供えや香典に対してのお礼

・法事を無事に終えた事の報告

・お返しの品を発送していることを伝える

・今後のご挨拶

・略儀での挨拶へのおわび

締め

本文を書き終えたら「敬具」で結びます。

さらにその下に日付・住所・施主名・親族一同と記載をします。

お供えのお礼状の例文

お供えのお礼状の例文をご紹介いたします。

上述したポイントも踏まえた例文です。

お供えのお返しを同送する場合のお礼状

==========================

拝啓

故○○(故人の名前)義 法要に際しましては過分なるご厚志を賜りまして心より厚く御礼申し上げます

お陰をもちまして〇月〇日に○○法要を滞りなく済ませることができました

つきましては 供養のしるしに心ばかりの品物をお届けいたしました

ご受納いただけますと幸いです

ご厚情に感謝申し上げますとともに今後も変わらぬご指導ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます

本来であれば拝眉の上お礼申し上げるところではございますが

略儀ながら書中をもちまして深く御礼申し上げます

敬具

令和〇年〇月〇日 (法要の日付)

住所

施主 フルネーム

親族一同

==========================

お供えのお返しが別送になる場合

お返しがの品物が間に合わず別送になってしまう場合は、まずはお礼状のみを速やかに郵送しましょう!

==========================

拝啓

故○○(故人の名前)義 法要に際しましては過分なるご厚志を賜りまして心より厚く御礼申し上げます

お陰をもちまして〇月〇日に○○法要を滞りなく済ませることができました

つきましては別便にて 供養のしるしに心ばかりの品物を託送いたしました

ご受納いただけますと幸いです

ご厚情に関yさ申し上げますとともに今後も変わらぬご指導ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます

本来であれば拝眉の上お礼申し上げるところではございますが

略儀ながら書中をもちまして深く御礼申し上げます

敬具

令和〇年〇月〇日 (法要の日付)

住所

施主 フルネーム

親族一同

==========================

まとめ

お盆のお供え物へのお礼状についてご紹介させていただきました。

最初にも言いましたが、お礼状は感謝の気持ちです!

書き方のポイントや例文もご紹介しましたが、気持ちをこめてお礼状を書く。が一番です。

例文をそのまま使うのもアリですが、せっかくなら心のこもったオリジナルのお礼状を作ってみてくださいね!

コメント